情報と専門知と価値観

情報

例えば、歯を失った方への「情報」として、インプラントと入れ歯のメリットデメリットを例にあげましょう。

インプラントのメリットは、他の歯に負担をかけずに済むこと、取り外しの手間がないことなどです。一方で、デメリットはオペが必要なこと、長期的なケアの問題などが挙げられます。

入れ歯の場合は、歯を大きく削らなくても良いことがメリットであり、一方で、取外しの手間、見た目の問題、違和感などがデメリットであります。

上記のような比較は、「情報」です。これを読むときに、気になるのは「正しいのか間違っているのか?」だと思います。

これらは「情報」としては正しいと思います。

ただ、ここから患者さん自身に適応するためには、「専門知」と「価値観」のフィルターを通さねばなりません。

専門知

上記の例で、インプラントも入れ歯もメリットとデメリットがあることがわかりました。ただ、これだけでは、自分に適応すべきかどうかわかりません。

ここで、「専門知」の出番です。このときに使う「専門知」とはどういうことでしょう。

僕は、大きく分けて2つあると考えています。

① 個別性

② 複雑性

です。それぞれについて簡単に解説します。

① 個別性

まずは、患者さんの個別性を判断しなければなりません。それぞれの患者さんの残っている歯がどのような状態か、噛む力がどうなのか、などなどを踏まえて、メリットデメリットの重みづけをします。

② 複雑性

論理的に考えれば、個別性も複雑性に含まれる気もしますが、ここでは個別性を除いた複雑性とします。人の体のことで、我々がわかっていることなど1%もありません。つまり、解っていない99%以上の事柄を踏まえて考えなければらないのです。ここは、専門家でも様々な見解があると思いますが、「見えていないことをどのようにして見ていくか」というのは、臨床家としてとても重要な力なのではないかと考えています。

少しわかりにくいですね。

違う視点で、「専門知」を表現してみましょう。

「情報」との比較で「専門知」をみていくのはどうでしょうか。

情報というのは、基本的に「部分を切りとって」います。

例えば、僕が自己紹介をするときに、

「札幌市出身で、北海道大学歯学部に入り歯科医師になりました。」

としたとします。

これだけで、私の全てを表しているわけではありません。

ここに、「3浪して北大歯学部に入っています。」というのが入れば、かなりイメージが変わるのではないでしょうか。

そこには、元々「小児科の医師を目指していたものの、センター試験の数学が苦手すぎて、大学に何度も入学を拒否された。」というストーリーもあります。

これ以上書くと色々バレそうなのでこのあたりにしておきます。

何が言いたいかと言えば、情報というのは、結局「切り取り」でだということでした。「切り取り」というのは、元々もっと複雑だったものを単純化することです。

つまり、「情報」というのは、伝えるために「単純化」されたものなのです。

一方で、「専門知」というのは単純化された情報を、それぞれの患者さん、そして複雑な生体にどのように適応するか?というところにあります。

単純なものを、複雑に組み立て直すのが「専門知」と言っても良いでしょうか。

価値観

価値観は、そのまま患者さんそれぞれの価値観です。

例えば、車を買うときに、サンルーフをつけるかつけないか? これは買う方の価値観で決めますよね。当たり前です。

一方で、シートベルトは、どうでしょうか?付けないというのはありえません。

医療における選択で困るのは、

「何がサンルーフで、何がシートベルトなのか?」

患者さんがわからないというところにあると思います。

僕は、この辺りを明確にすることはとても重要なことだと思うのです。

僕は、歯科医院が過剰になると、「サンルーフのシートベルト化」が起きる可能性があるなあなどと思っています。

言い方を変えると、患者さんの価値観に歯科医師がどれだけ介入するのか?という線引きに対し、医療における競争が何らかの影響力を与えているのではないかという懸念を持っています。

ここは、医院経営者としても常に自問自答し続けている部分でもあります。

医療の不確実性

時折、「先生のご専門は?」と聞かれることがあります。

本当は、「医療の不確実性が専門です。」と言いたいところなのですが、ちょっと変な人だと思われるので、笑ってごまかします。

「医療の不確実性」というのは、常に存在するにもかかわらず、あまりそれ自体を考察されることはないようです。

患者さんには伝わりづらいとは思いますが、

ーー「いつ何時も完璧に治る」などということはありえないーーー

ということです。

今までは(今も)、「医療の不確実性」に対する努力がされていますが、技術の進歩によって「確実性を上げる」こととほぼイコールで捕らえられいるように思えます。

僕はそこに疑問があります。

今日も日々行われている臨床は、現在の技術によって行われています。つまり、不確実性があるままに治療を施さなければならないという現実があるわけです。

よって、医療技術の進歩、すなわち「確実性を上げる」ということは、「医療の不確実性」への対応の一つにすぎないということになります。

ここは重要なポイントになります。

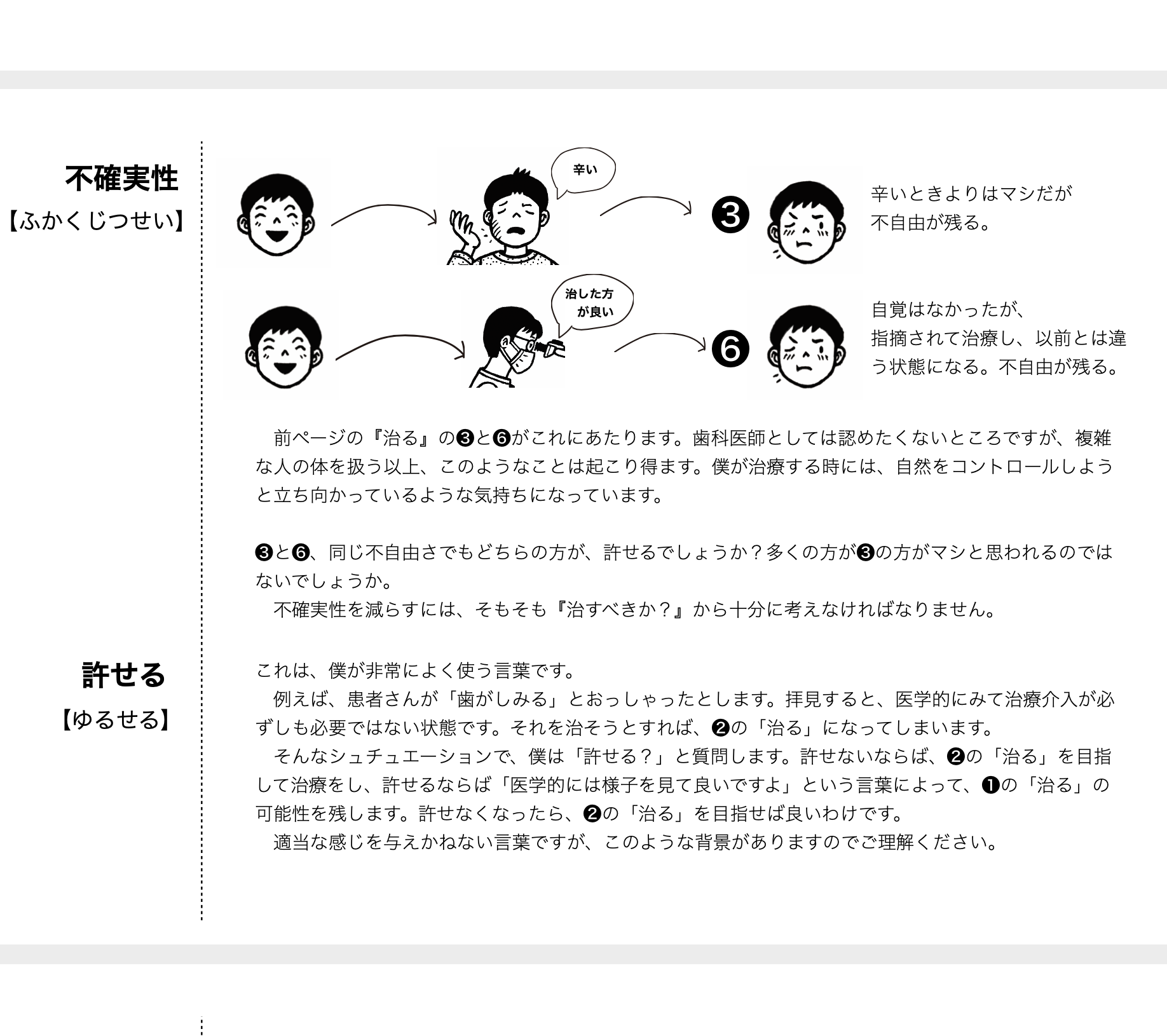

では、歯科医療における不確実性を具体的に考えてみましょう。

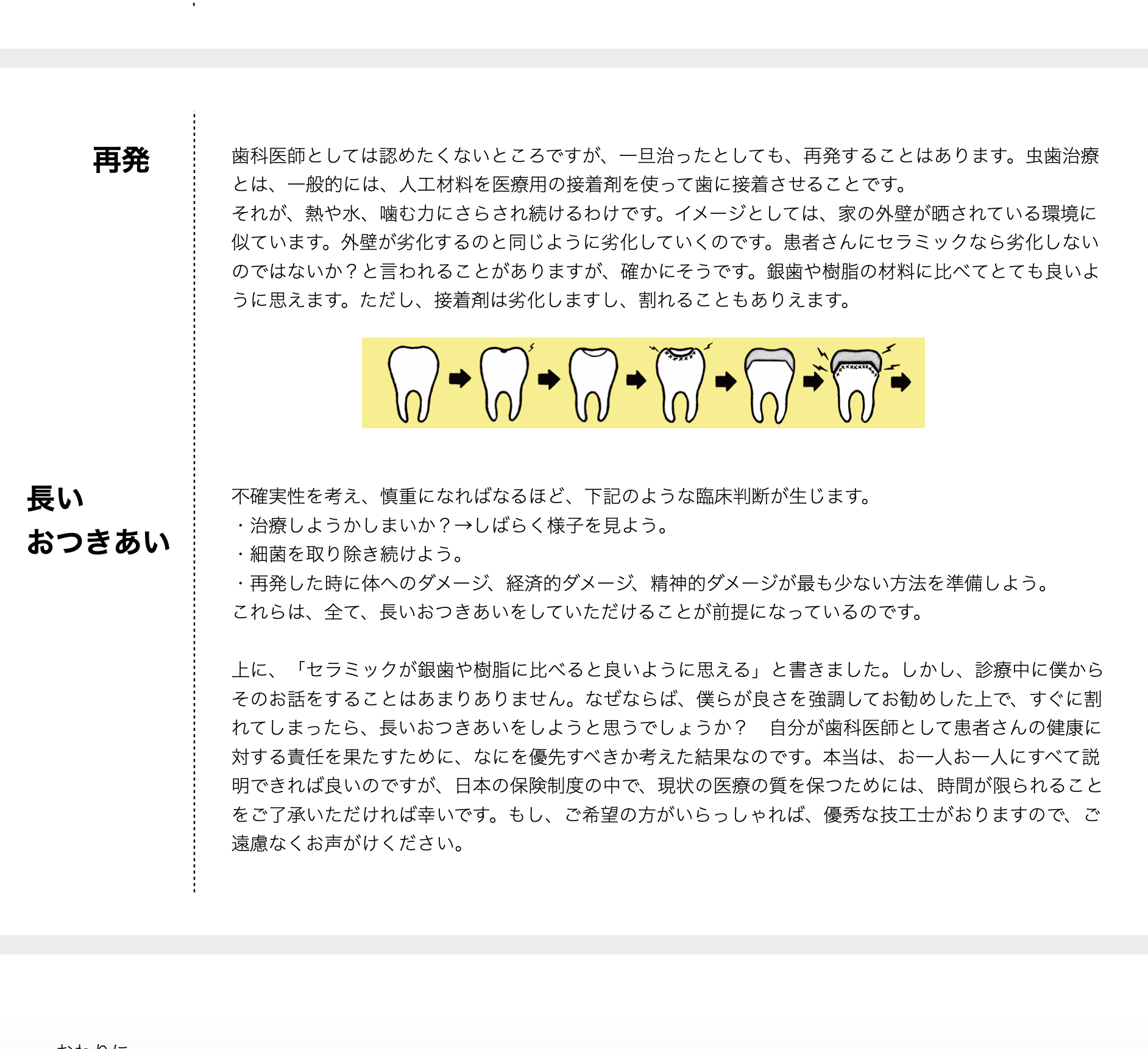

歯科治療は完全に元の状態に戻すものではありません。言い換えれば、 治療後も、常に再発のリスクを秘めていると言えます。 例えば、被せ物の中が虫歯になるということを、多くの方が経験されていると思います。これは、歯にセメントで付けられた人工材料が毎日のように噛む力や熱にさらされているのですから、当然起こりうることです。家の外壁が劣化するのと同じです。

これが、私たちが向き合っていかなければいけない歯科治療の現実の一つでもあります。

しかし、近年の医療技術の発達によって、新しい技術への過信が生まれ、本質を直視しない傾向が強くなってきている気がしています。さらに、歯科医院過剰による競争の激化がそれに拍車をかけているかもしれません。

どんな神の手を持つ先生が治療したとしても、どんな最新の医療技術を適応しても、患者さんの長い人生のうちに問題が起きることが多々あります。 これは、ほぼすべてのの歯科医師が認識していることだと思います。

にもかかわらず、医療広告だけ見ていると、そんなことは全く伝わってきません。素晴らしいものだらけです。

このことは、現在の歯科医療の大きな問題点の一つだと捉えています。

そして、平均寿命の伸びを考えると『人生が長い→問題起きる可能性が高くなる』と考えられます。

その限界を認識しながらも、『生涯にわたる口腔の健康』を提供出来なければ、私たちが存在する意味がありません。

このことに向き合った時、私たちは、従来型の歯科医院の形態から進化 していかなければならないことに気がつきます。

私はまず、患者さんと歯科医療は不確実性を伴うという認識を共有すること、そして、その中で私たちがどのように『生涯にわたる口腔の健康を提供していくか』という方針を明確にし、患者さんの同意を得ることが、治療をさせて頂く大前提であろうと考えます。

この考えは、患者さんに伝わりづらいことは承知してますが、これこそが今の歯科医療に足りないことであり、超高齢社会を迎え私たちの世代が真剣に考えていかなければならない課題であると強く思うのです。