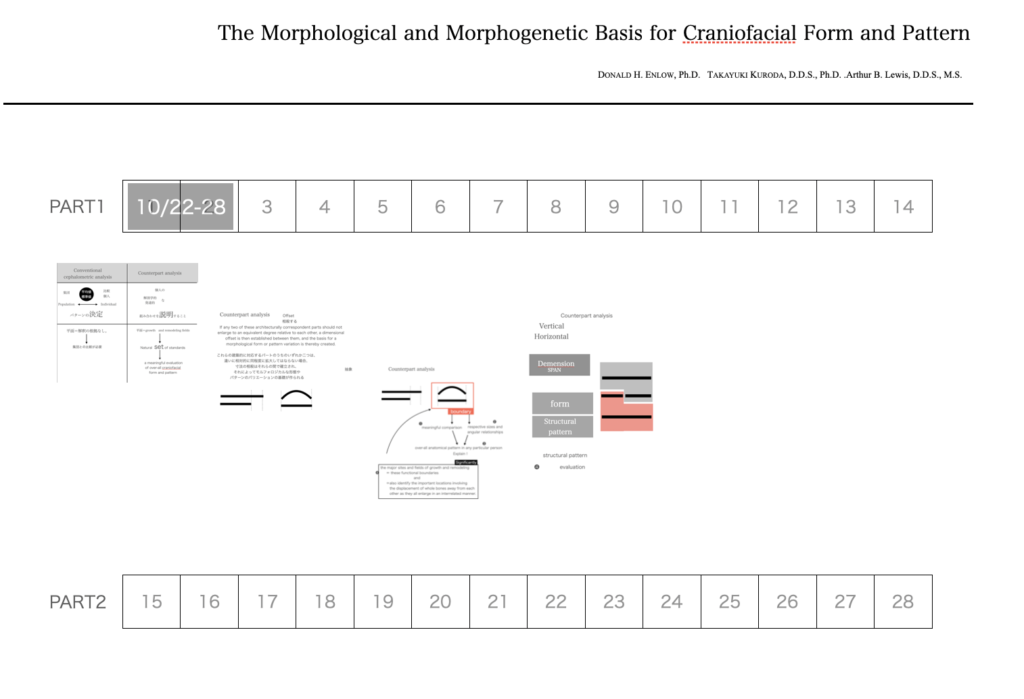

-専門家向け-ラーニングログ- The Morphological and Morphogenetic Basis for Craniofacial Form and Pattern 2

この論文は重要論文なので、亀のような速度で読み進めている。

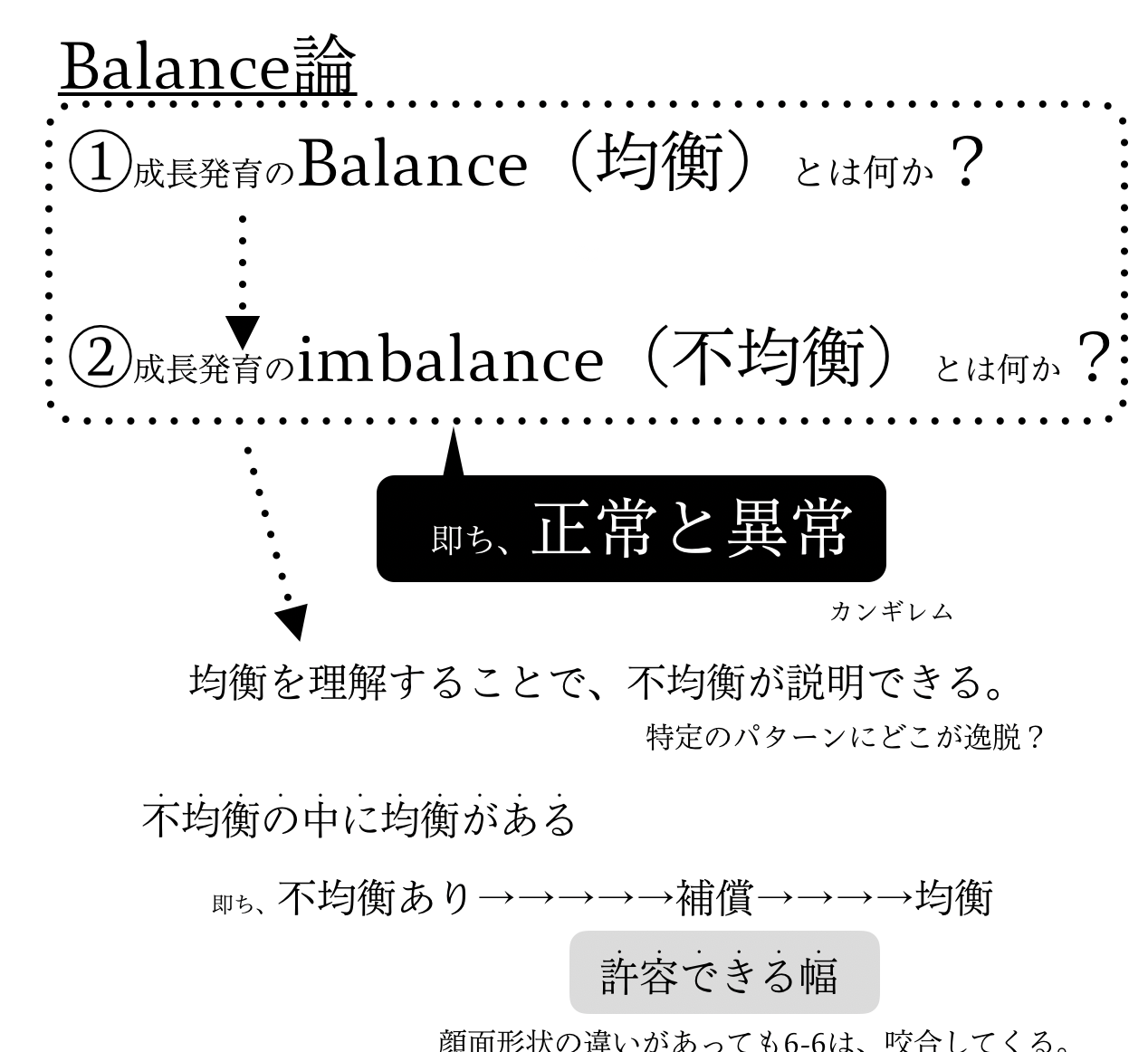

上図のように、ラーニングログをつけている。

論文のページ数を書き出し、記録していく予定である。

10/22ー28日の約一週間で、2ページしか読めていない。ただ、ツラツラと読んでいるようだと本質に理解できない論文である気がする(言い訳)。

顎顔面の成長発育の分野で素晴らしい業績を残しているD.Enlowが、頭部X線規格写真を使い、伝統的なセファロ分析とは異なる分析にて顔面の構造を説明している論文である。

何が伝統的なセファロ分析と異なるのかということがこの2ページで説明されている。

この部分は特に抽象度を高めて読まなければいけない気がしている。

僕の解釈では、Enlowは

1 Dimension(寸法)

2 Form(単一の骨の形態)

3 Structure(2Formの複合体の構造)

の3つのレイヤーで思考しているように思える。

(こんなことは全く書いていないけれども。。。)

顔面を構成する22の骨は、 それぞれが複雑な形態(2 form)をしている。

それが、組み合わさって顔面を構成している。(3 structure)

これらをどのように数値的に表現するのかといえば、まずは、1 Dimensionによるしかない。Dimensionもないのに、formを数値で表現するのは不可能だからである。Structureはなおさらである。

例えるならば、柱の長さ(Dimension)を決めずに建築物を数値で表現するのは無理な話であるのと同じだ。

さて、寸法が欲しい。ただ、それは簡単ではない。

円でも四角でも三角でもない形態において、寸法の基準がないからである。

寸法をとるには、まず2点を決める必要がある。

例えば、自宅から学校までの距離を知りたい時。

自宅と学校という2点をきめる。そのうえで長さを測る。

そのときに必要なのが、「単位」である。

例えば、m(メートル)という「単位」で表現する。そのことで、寸法がわかったとするのである。

「単位」は何のために存在するか、突き詰めて考えると「比較」のためではないか。例えば、学校と自宅の距離が800m。スーパーと自宅の距離が1000mとすると200m遠いのだなあと思う。

比較がなくても800mは遠いとか近いとかわかるじゃないか?と思われるかもしれない。しかし、それは各人の中で、1mという感覚が存在し、それとの比較によって遠近を判断している。

つまり、比較対象こそ、寸法を図るために必要なものであると考えることができるのである。

Enlowが提唱するcounterparts analysisは、まさに成長発育的に密接に関連する2つの組み合わせの比較をすることで寸法を認識する。

従来型のセファロ分析は、集団との比較が必要となっていたのは、いわゆる単位(CM)などだけでは長いのか短いのか分からなかったからである。

Counterpart分析がいわゆるセファロ分析と異なる所以が言語化できたのではないだろうか。

個人的には、ほとんどの歯科医師が気がついていない大発見だと思う。。。

参考文献