1月13日の小児の睡眠に関する公演会ー専門家向けー

ー専門家向けー

去る1月13日にDr.Derek Mahony講演を拝聴してきた。最新の小児の睡眠障害(pediatric OSA)に関する科学的知見に関しての話である。

2019年の半ばは、書籍や論文に当たりながら小児の睡眠について学んできた。

毎日コツコツと読んでいたのだが、歯科における睡眠へのアプローチは、結局のところ「形態」への対応である(当たり前?)ということを理解していた。(詳細は後日書き記したい。)

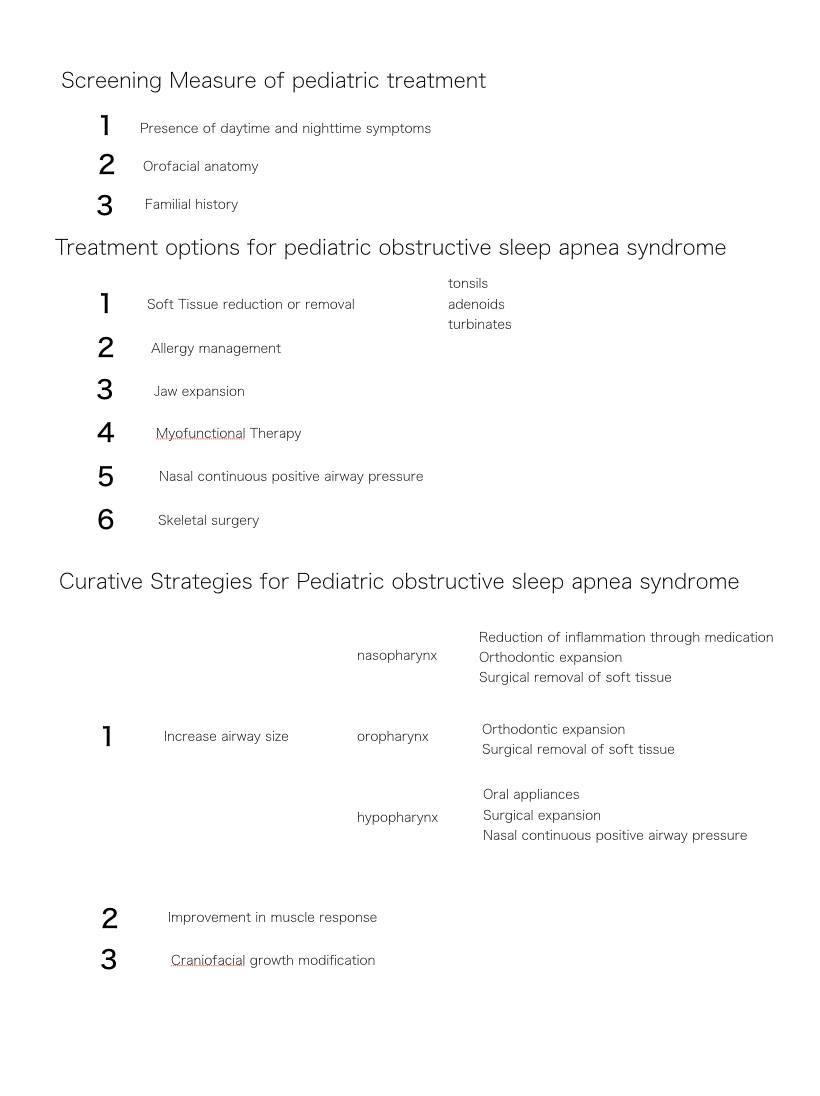

講演を拝聴する中で、現段階の歯科科的対応は、やはり形態へのアプローチであることを再確認できた。上顎に対してはRME、下顎に対してはMMAである。筋機能療法は術後の形態維持という位置づけであった。(これから、この位置づけがどんどん変わっていく気がしている。)

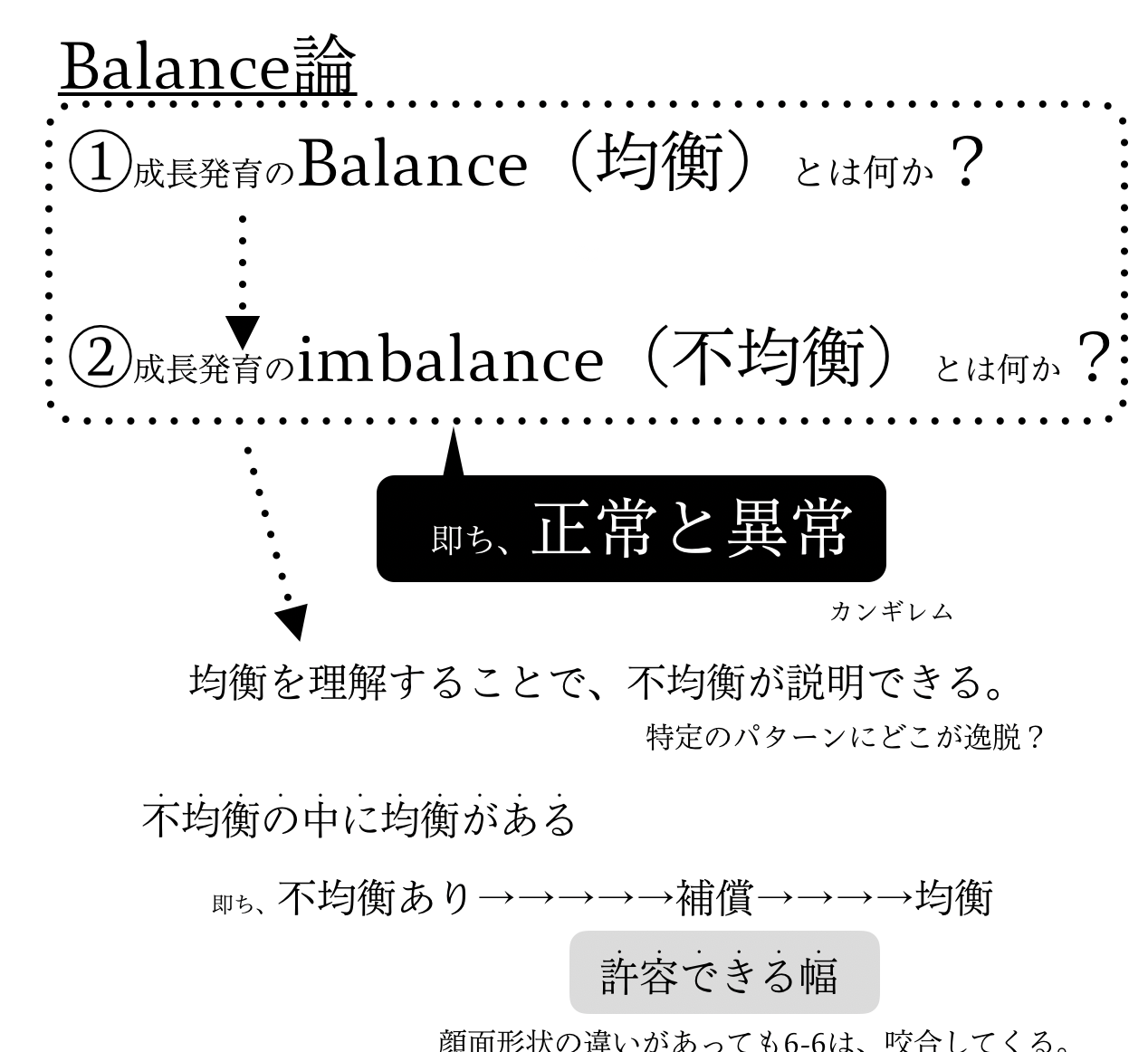

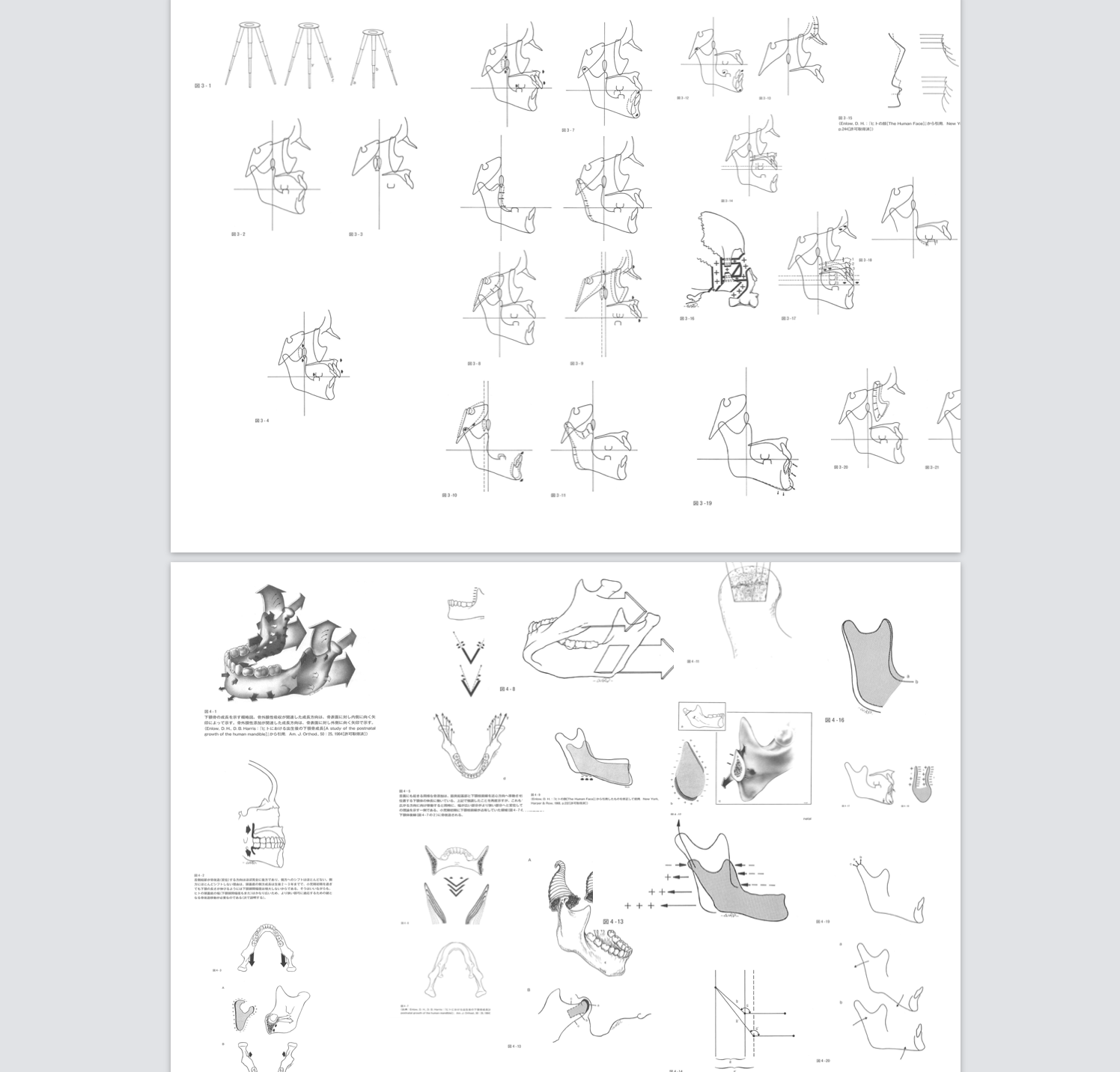

それにしても「形態」がどのように発生するのかということが、大学の教育において非常に軽くしか扱われていないのはマズい。顎顔面の成長発育についてさらに深く学び直そうと考えている。そこで、今年の前半は、Enlowの「essentials of facial growth」を再読することに集中しようと思う。

この本は、難しい本である。その難しさの原因は、成長発育が「時間」と「空間」を含んでいるからでろう。Enlowは、頭蓋顎顔面の細部にわたって、形態発生のメカニズムを述べている。

僕がこの本の理解がとても重要だと考えている理由がある。

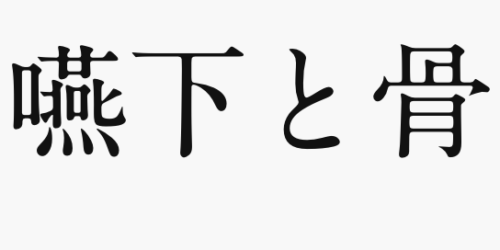

現在、小児の口腔機能の改善が重要視されている。機能改善自体が目的である事はもちろんの事、それが形態改善の手段にもなりうる。僕は、「口腔機能の改善」と「形態発生」の関係性をしっかりと説明できるようになる必要があると思うのだ。

例えば、「舌を口蓋につけよう」というが、その舌の形態から口蓋へ与える3次元的な力がどのように鼻上顎複合体の転位や骨改造に影響を与えるのか?という詳細な説明をみたことがない。

「こういう機能改善をすると、こういう成長方向の変化(すなわち形態的的変化)が期待ができる」ということを、頭蓋顔面の複合体の構成物それぞれに対して説明できることが望ましい。

ただし、ここで重要なことは成長発育において、すぐにエビデンスを求めないことだ。なぜならば、成長発育とは、「多様であり、再現できず、様々な要素が絡み合っている」からである。科学的な思考のみに頼って捉えようとすると、落とし穴がありそうだ。「科学的知見を利用してどのように複雑性を読み解いていくか?」これこそが、自分のテーマになっていくだろう。

アリストテレスの「全体とは、部分の総和以上のなにかである」という言葉が頭をよぎる。

とりとめのない話になった。