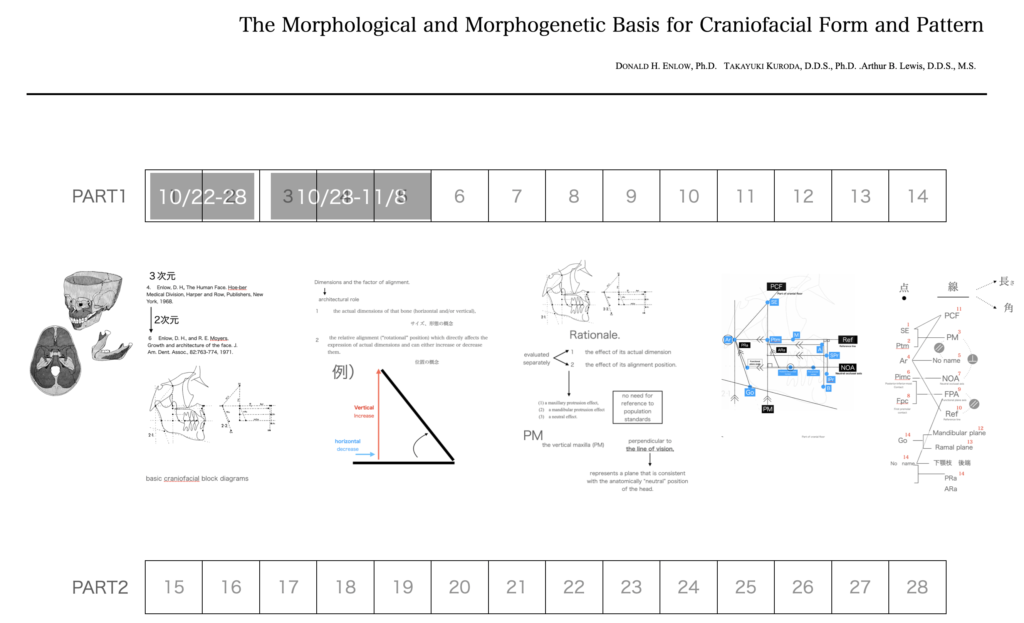

-専門家向け-ラーニングログ- The Morphological and Morphogenetic Basis for Craniofacial Form and Pattern 3

引き続きEnlowのカウンターパート分析の論文を読みまとめている。

基本的に、複雑性の高いものをシンプルに幾何的に捉えようという取り組みである。徐々に抽象度の高いところから具体に入ってきているので読みやすくなってきている。

具体的にどのポイントをどうとっているか?ということが書かれているので、それを皆に伝えられるように整理をしているところである。この辺りは単純作業と言って良い。

ただ、そもそも、点と線の概念や位置の概念といった形で、一旦抽象化してみるとわかりやすい。

脱線するが、そもそも、歯科の教育において、このようなことが教えられていないのは問題である気がする。

「セファロ分析というものがある」と教えられる。

セファロ分析の種類を教わり、その手法を学ぶ。

しかし、それ以前に、セファロ分析は複雑な形態を、まずは正中で分割し、側方から見た平面という便宜的に単純化したものであるということからまず教えなければならないのではないか。

なぜ単純化したかと言えば、複雑な形態を計測するためである。

なぜ計測しなければならないのか?

それは、基準値が欲しいから、すなわち治療の標準化が必要だからである。

でも、なぜ標準化が必要なのだろう?

病気を誰が治しても同じように治せるようにするためだろう。

でも、矯正が対象とする不正咬合って病気なの?

そもそも、便宜的に単純化されたもので標準化するって正しいの?

・・・・・

と永遠と懐疑的な思考は続くのである。

この思考プロセスこそ、複雑極まりない臨床において最も必要な能力の一つである。

もちろん標準化も必要。一方で、複雑性に対峙する思考力も必要。

この両輪が必要であるが、標準化という車輪ばかり回っていて、違和感を感じ流のである。