不正咬合の有病率 その3

あと引きを考えて、一つの論文を画像のようにまとめてみている。英語原文のまま情報処理ができているつもりだったが、後引きしたときの速度の遅さが悲しくなる。(時々フリーズする。)

試行錯誤途中であるが、日本語を添えながら、Keynoteにて原文をガッチリ整理しようと思う。他の分野と異なり、顎顔面の成長発育は「当たり前」が出来上がっていない分野である。よって、原論文をいかにすぐに引き出せるかというのがとても重要である。

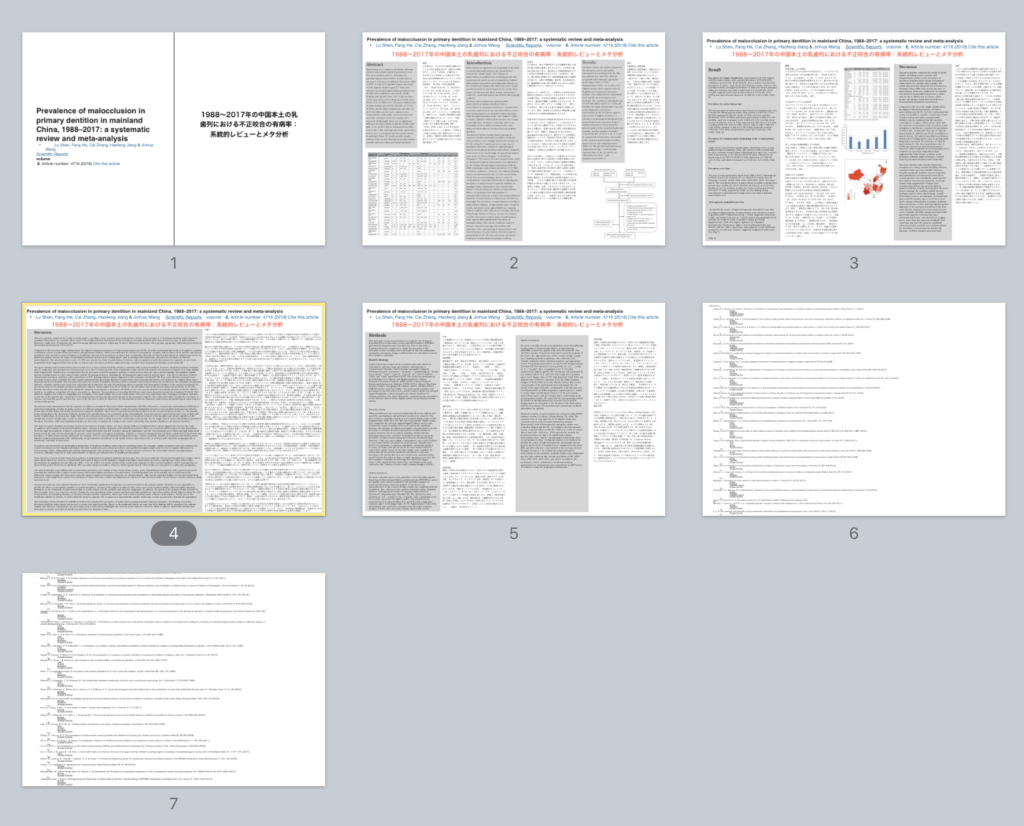

ーPrevalence of malocclusion in primary dentition in mainland China, 1988–2017: a systematic review and meta-analysis

この論文によれば

不正咬合の有病率は、

45.50%(95%信頼区間(CI):38.08–52.81%)

・Angleの分類

Class1 26.50% (CI:19.96–33.12%)

Class2 7.97% (CI:6.06–9.87%)

Class3 12.60% (CI:9.45–15.68%)

・最も多い不正咬合のタイプ

ディープバイト(33.66%、CI:27.66–39.67%)

フラッシュターミナルタイプ(47.10%、CI:28.76–65.44%)

都市部と農村部での違いはなかったとのことである。

特筆すべきは、増加である。

1999年以前 44.98%(CI:30.35–59.60%)

2000年〜2004年 26.12%(CI:4.33–47.91%)

2005年〜2009年 35.86%(CI:27.73–43.99%)

2010年〜2014年 43.89%(CI:34.56 –53.21%)

2015年 70.75%(CI:64.07–77.43%)

この背景に何があるのかということに関して急激な経済成長によるライフスタイルの変化、主に食習慣に言及している。

古い論文ではあるが、以下の論文でラットに対する実験ではあるものの、食事の固さが頭蓋顔面の形態に影響することが示唆されている。

この論文では、不正咬合の増加の原因に対する言及は少ないが、口呼吸が影響している可能性は高い。多くの文献が出てきているが、新しいものだとこちらである。

いずれにしても、増加しているということは、単純に遺伝のみで規定されているものではない可能性が高いというこ高いということである。

すなわち、不正咬合に対して生活習慣病的な対応が必要である可能性が高いということであろう。